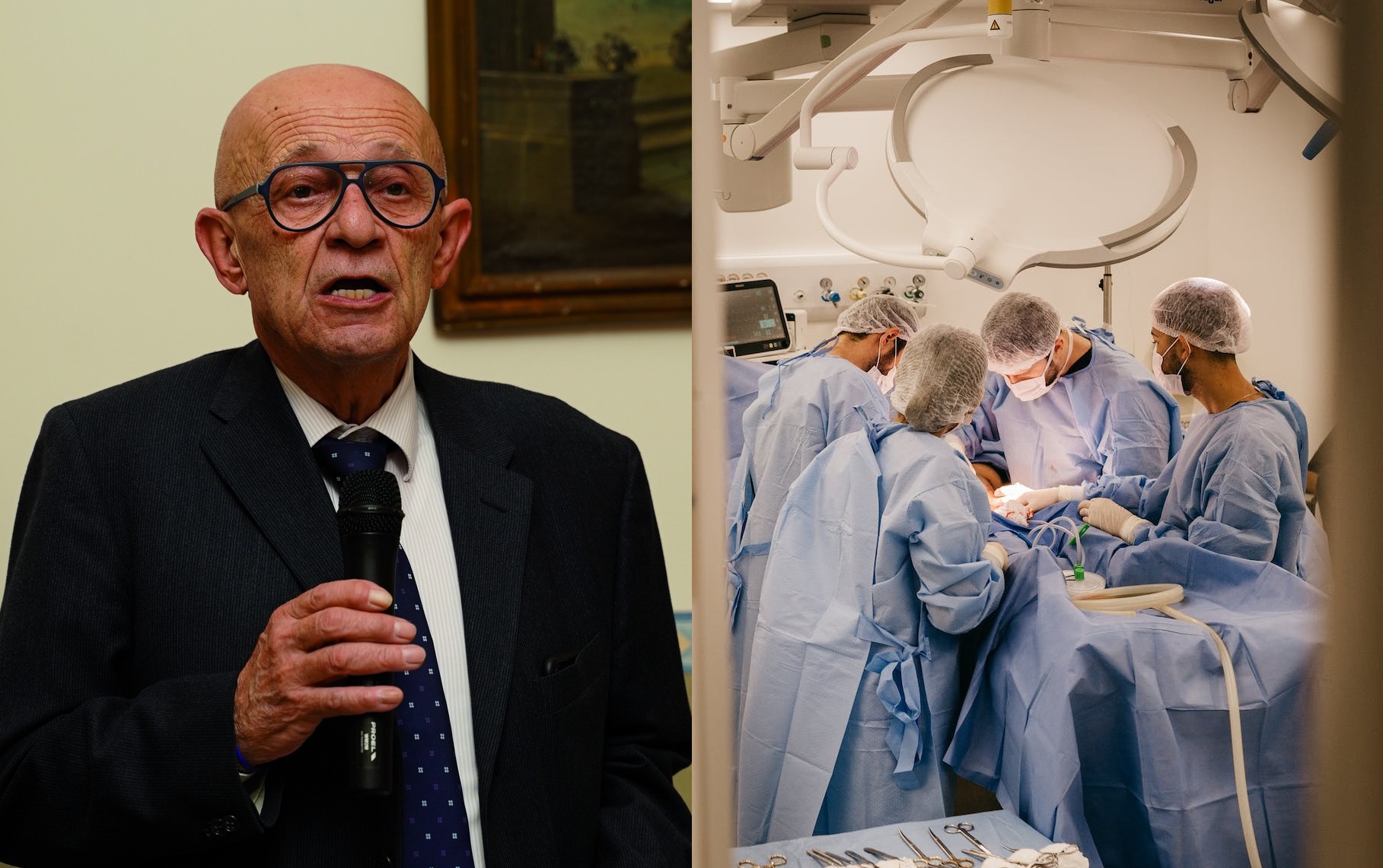

Carlo Lucchina, direttore generale della Sanità in Regione Lombardia dal 2003 al 2013, qual è lo stato di salute di questo settore?

«È in evidente difficoltà, sempre di più. Il Settore Sanitario Nazionale si basa su una legge di riforma del 1978 che sta dunque per compiere 45 anni. Il progresso clinico, i macchinari d’avanguardia e i farmaci hanno nel frattempo allungato l’aspettativa di vita delle persone di dieci anni. Significa dunque che il carico di cronicità sulle strutture è aumentato. Eppure, non sono granché cambiati norme e modelli, né sono state adeguate le risorse».

Ma sta parlando dell’Italia o della Lombardia?

«Di tutte e due, ma il peso si sente maggiormente in ambito lombardo, dove ci sono tante eccellenze e su cui si scaricano i bisogni di moltissimi utenti di altre regioni».

Aumento delle richieste ma carenza di medici e infermieri. È così?

«È uno dei punti critici. Succede in primis perché ci si continua a basare su contratti di lavoro nazionali che non hanno senso, viste le enormi differenze regionali. Basta guardare ai concorsi: in Sicilia, Calabria e Puglia, quando si lancia un bando, ci sono centinaia di iscritti; in Lombardia, invece, sono pochissimi i candidati. Per invogliarli, si permette loro di scegliere dove andare, così finisce che al Niguarda non c’è un vero problema di ricambio, ma a Varese e Busto Arsizio sì. Accade paradossalmente che la ricchezza di alternative professionali, non venendo governata e valorizzata, si trasforma in un problema per la gestione complessiva del sistema».

E poi c’è la Svizzera…

«Nelle zone di confine, la fuga di medici e infermieri è impressionante. D’altronde il livello retributivo si moltiplica almeno per tre. Ora il governo sta correndo ai ripari mettendo soldi a bilancio, ma credo non basterà. Servono leggi e modelli differenti, altrimenti in Lombardia continueremo a formare personale di alto livello che poi ci portano via».

Quindi lei cosa consiglia?

«Un’impostazione che prenda atto delle differenze territoriali e si declini in un federalismo sanitario convinto. Anche sugli stipendi bisogna usare la stessa logica: non guardiamo solo alla Svizzera, ma anche a Germania e Francia che garantiscono condizioni migliori».

Da tempo si vive il problema delle liste d’attesa. Su questo che dice?

«I dati svelano che l’85% delle richieste specialistiche trova risposta nei termini di legge. Eppure, è evidente che ci sono settori in tilt. Significa che le distorsioni sono concentrate in ambiti specifici, dunque che tutti si ritrovano in coda per gli stessi esami. Il fatto è che, se per ogni mal di schiena prescriviamo una risonanza magnetica, quando spesso basterebbe una radiografia scheletrica, occupiamo gli slot con attività che, lo dimostrano i numeri, nel 65% dei casi potrebbero avere ben altra soluzione diagnostica».

Da questo come se ne esce?

«Prendendo consapevolezza del problema della medicina difensiva, cioè dei professionisti che si tutelano dal rischio di finire in causa prescrivendo esami in quantità. Purtroppo, nei confronti degli operatori sanitari si sta scatenando un elevato livello di aggressività, sostenuto da un gruppo di studi legali specializzati in questo tipo di contenziosi, che spaventa i medici e costa tanto al sistema. Un atteggiamento doloroso da accettare per chi, come me, ha visto i sacrifici enormi compiuti dal personale in tempo di pandemia».

A proposito di Covid, che tipo di sanità ci ha consegnato quel periodo?

«Ha fatto aprire gli occhi sulla carenza di risorse umane ed economiche laddove servivano. Dal 2013 al 2019, il Fondo Sanitario Nazionale era aumentato di pochissimo. Poi ecco il virus e ci si è accorti che mancavano i posti letto, che non era adeguato aver proceduto con i tagli, che si erano trascurati gli inserimenti in medicina generale. Non solo: non si è voluto intervenire neppure sulla questione dei medici prossimi alla pensione: bastava guardare le tabelle per prevedere un’ondata di messe a riposo nel 2020, ma ha prevalso l’inerzia. Così, all’improvviso, in due anni si è speso il doppio che negli otto precedenti per tamponare le falle».

Ora il peggio è passato?

«Macché. Intanto la pandemia ci ha lasciato una gigantesca eredità di patologie da analizzare e trattare. Inoltre, è un virus infido, io non abbasserei la guardia. Quindi non ci siamo lasciati nulla alle spalle. Semmai il Covid ha chiaramente evidenziato che ci stiamo avvicinando al default».

È un quadro così drammatico?

«Se non ci mettiamo subito ad adeguare i modelli, le leggi e gli stanziamenti, finisce male. Servono scelte complessive ma calibrate all’insegna di un federalismo sanitario reale che dia alla Lombardia ciò che le spetta, rendendosi conto che è la Regione più in crisi proprio per la ricchezza della sua offerta sanitaria. Purtroppo, il Covid, fra le altre cose, ha fatto compiere passi indietro da questo punto di vista, gestendo a livello centrale ministeriale l’elaborazione di decreti e la campagna vaccinale, ripristinando così un sistema che si stava provando con fatica a superare».

Sta dicendo che si è fatto un salto indietro di mentalità?

«Proprio così. Forse quel momento non poteva essere gestito diversamente, ma ora chi ha ripreso il potere non lo vuole più mollare. Oggi le Regioni hanno meno forza per incidere e a molte va benissimo così, perché ci guadagnano a restare al traino. Ma non certo la Lombardia che, da una logica federalista, trarrebbe benefici e una rinnovata efficienza».

E la convivenza fra pubblico e privato come si gestisce?

«Comprendendo che il privato accreditato è una risorsa enorme. In un recente convegno internazionale a Dublino, per dirne una, hanno sottolineato quanto il privato sia stato decisivo nella fase pandemica. Certo è un mondo che va governato, ma bisogna ricordarsi che la legge ne prevede espressamente la funzione. Attenzione anche a non demonizzare per pregiudizio: la verità è che nell’ultimo decennio, per decisione centralista, il privato è stato messo in un angolo. Dal 2012 al 2022, sotto una gestione politica che ha presidiato il Ministero della Salute, è stato infatti attuato un disegno che ha provato a sabotare questa risorsa. Ora qualcosa sta per fortuna cambiando, ma si può fare molto di più».

Lei pensa ci siano davvero margini per invertire la rotta?

«Ci spero e ci lavoro. La prima cosa da fare è compiere uno scatto culturale, facendo una cosa tutto sommato semplice: far capire, in modo oggettivo, come funzionano questo Paese e l’Unione Europea nella gestione della salute, per mostrare dove si sbaglia e per invitare a copiare chi fa meglio in termini organizzativi. Per questo ho accettato l’invito dei Repubblicani e di Marco Reguzzoni nel mettere a disposizione la mia esperienza per tenere corsi e dibattiti sul tema. Se facciamo formazione, abbiamo la speranza che si riescano a mettere a fuoco i problemi in modo da compiere scelte adeguate. Tutto ciò, partendo da una logica federalista nella gestione della sanità. Altrimenti sarà un disastro».